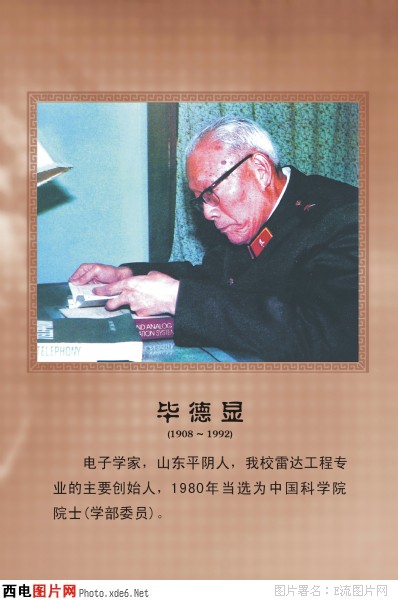

中國雷達工程專業的主要創始人——畢德顯院士

中國雷達工程專業的主要創始人——畢德顯院士

(1908—1992)

林德喧

畢德顯,電子學家,教育家。中國科學院院士。中國雷達工程專業的主要創始人。畢生致力于雷達、通信工程專業的教學、科研和領導工作,

為培養雷達及通信工程技術人才,開創雷達信息論科學研究,發展雷達和通信事業作出了重要貢獻。

畢德顯,1908年12月21日出生于山東省平陰縣東三里莊。1915年7歲時入山東省東阿縣模范小學。1923年入山東泰安萃英中學。1927年夏,畢德顯進入山東濟南齊魯大學物理系學習。1930年春,齊魯大學因故停辦,轉入北京燕京大學物理系插班學習,與袁家騮、徐元貴、陳尚義等同班。1932年畢業于燕京大學物理系本科,留校邊當助教,邊讀研究生。同班作研究生的還有嶺南大學來的馮秉銓。

1934年夏,畢德顯在燕京大學物理系研究生畢業,正式留校當專職教員。1935年,參加了中國物理學會,并于1936年夏出席了在青島召開的中國物理學會年會。畢德顯在燕京大學物理系做專職教員期間,曾指導過本科生張興華的畢業論文“用扭擺測量植物油的粘度”和本科生張宗潢(張權)的畢業論文“五米波段的收發信機試驗”等。

1939年夏,經孟昭英介紹,畢德顯到昆明財盛巷清華大學無線電研究所工作。主要研究保密電話和利用中波廣播電臺導航飛機問題。1940年夏,由任之恭所長推薦申請得到“中華文化基金會”的留美助學金,同年9月去美國斯坦福大學電機系讀碩士學位。由于在國內已讀過研究生并已工作多年,一年后就獲得了碩士學位。1941年畢德顯入美國加州理工學院物理系讀博士學位。他除了讀書外,還得到一個助教的兼職,協助袁家騮在實驗室指導學生作實驗,批改實驗報告等。1944年夏,畢德顯通過了“高強度質譜儀鎂離子源”的博士論文,取得了加州理工學院授予的博士學位。畢業后,他先是留在加州理工學院火箭理論研究組工作,半年后應聘到美國東部新澤西州康登城的美國無線電公司(RCA)新產品試制部工作,主要從事脈沖多路通信設備、自動定向設備及微波通信設備等的研究和制造。

1947年9月,經當時的中央大學物理系主任兼中央研究院物理研究所研究員趙忠堯教授介紹,畢德顯回國到南京中央大學物理系任教授。開始時擔任低年級普通物理課,后來主要為物理系開設無線電課。

1948年冬,中國人民解放戰爭進入最后勝利階段,南京國民政府在中央大學欲拉一些教授到臺灣去。而這時,中國共產黨為發展解放區的高教事業,也在中央大學秘密動員一些教授去東北解放區任教。畢德顯拒絕了南京國民政府要他去臺灣的要求,響應了共產黨地下組織向他發出的去東北解放區任教的邀請。不久,他在中央大學地下黨安排下,與其他一些教授一起經上海、香港并取道朝鮮,終于在1949年初輾轉來到解放區大連,擔任了中國共產黨創建的第一所工科大學——大連大學(后改名大連工學院,現為大連理工大學)電機系和電信系的系主任。1951年底,全國高校進行院系調整。為集中力量培養軍隊通信技術干部,政務院和ZYJW決定,組建中國人民解放軍通信工程學院。1952年2月29日,畢德顯帶領電信系師生共211人離開大連,來到張家口,加入了人民解放軍的行列。1952年5月19日,ZYJW發出通知,成立“中國人民解放軍通信工程學院”。畢德顯為通信工程學院無線工程系開設《電磁場理論》課,他講課深入淺出,生動而富有啟發性,受到學員歡迎。同年,以畢德顯從大連帶來的電信系為基礎,在通信工程學院正式成立了雷達工程系,他被任命為雷達教授會主任,開設了《雷達原理》等課程,隨后開始對信息論在雷達和通信中的應用進行研究。1958年8月,通信工程學院從張家口遷到西安,后又更名為中國人民解放軍軍事通信工程學院。

1961年11月,為加速培養電子技術人才,適應軍隊建設與發展的需要,軍委通信兵部決定以西安軍事通信工程學院雷達導航系為基礎,在重慶市建立“中國人民解放軍雷達工程學院”,畢德顯被任命為副院長。1963年雷達工程學院調整更名為通信兵工程學院,他仍被ZYJW任命為副院長,隨后被授予大校軍銜。

“文化大革命”中畢德顯受到不公正待遇,被關進了“牛棚”,家中又接連失去兩位親人。但是即使在這樣的逆境之下,他仍然對中國共產黨充滿著信心。出“牛棚”后,他除了去圖書館幫助整理、出借圖書資料外,還抓緊時間,閱讀國外科技雜志,在一位與他同處逆境的教授協助下,翻譯出版了《電信技術譯叢》19冊,100余篇,近100萬字。內容主要是晶體管理論,傳輸線變壓器理論等。60年代末至70年代初,他又廣泛搜集國際衛星通信技術資料,為軍隊通信工程學院能較早地開設衛星通信專業創造了條件。

1972年,畢德顯被解除審查,徹底平反。在征求他還有什么意見時,他說:“感謝黨弄清了我的問題。我只有一個希望,就是早日解決我的組織問題”。隨后他被任命為重慶通信工程技術學校副校長。1977年6月,古稀之年的畢德顯終于加入了中國共產黨。1977年9月畢德顯調到南京,重新被ZYJW任命為于1974年重建的解放軍通信工程學院副院長,主管學院教學、學術研究及師資建設等工作。他上任后,全身心地投入了培養軍隊高級通信電子技術人才工作。1979年,他主持招收了通信工程學院重建后的第一屆研究生,并擔任了指導教師小組組長。為適應軍隊現代化建設的需要,他還在通信工程學院領導組建了軍隊第一個指揮自動化工程專業。

畢德顯為人師表,一貫熱心幫助和扶植中青年科技工作者,被稱贊為學術上的“活字典”,被譽為“科學道路上一顆晶瑩的鋪路石”。幾十年來,他為中青年教員審閱和修改過許多教材、講義和論文,為別人著書立說提供過許多幫助和方便,但他從來都拒絕署上自己的名字。為表彰畢德顯的先進事跡,為年輕知識分子樹立榜樣,1983年4月12日,中國人民解放軍總參謀部黨委批準他為“優秀共產黨員”。隨后,中國人民解放軍總參通信部黨委又作出了關于“向優秀共產黨員畢德顯同志學習”的決定,號召通信部隊全體官兵向他學習。

80年代中期開始,畢德顯把主要精力傾注在通信工程學院建設博士點和增建碩士點上。通過調查研究,為滿足現代國防通信發展的需要,他親自確定了學院第一個博士點“軍事通信網”的研究方向。1988年底,由于年事已高退居二線,但他仍然兼任學院學術委員會等許多機構的名譽職務,仍然關心學院的教學、科研和教師隊伍建設,仍然關心中國通信電子事業和軍隊通信事業的發展。他經常為教員和研究生解答難題,經常與研究生談話,鼓勵他們勤奮學習。1991年春,他因病住進北京解放軍總醫院治療。在他生命即將完,學院一位博士生導師去醫院看望他時,他在病床上吃力而大聲地對這位教授說:“可不能讓我們的博士點斷了線啊!”1992年1月12日,畢德顯在北京解放軍總醫院逝世,終于走完了他84個春秋的人生之路。生前,畢德顯立下遺囑,其中兩條的內容是:一、在我去世之后,將遺體捐獻給所在醫院作病理解剖研究之用,喪事一切從簡,不舉行任何形式的悼念活動。……。四、我參加革命以來,工作做得不多,但得到了組織上的很多關懷和照顧,我感謝組織,感謝同志們,祝學院興旺發達。畢德顯逝世以后,解放軍通信工程學院黨委作出決定,在全院開展向畢德顯教授學習的活動。與此同時,院黨委還決定為畢德顯教授建立銅像,使他的精神在學院發揚光大,代代相傳。1992年12月21日,在畢德顯誕辰84周年紀念日,南京解放軍通信工程學院為畢德顯教授銅像舉行了隆重的揭幕儀式。銅像背后鐫刻著:

畢德顯,一級教授,中國科學院學部委員,1944年美國加州理工學院博士,是中國雷達工程專業的主要創建者,現代中國最著名電子學家之一。曾多年任通信工程學院副院長。一生默默耕耘,著作甚豐,桃李滿園。教授志彌堅、德仁厚,衣不求華,言不過實,對事業有抱負,對學業有卓見,對朋友有信義,對國家忠貞不渝。老友同窗,師長學子,皆以圣賢前輩敬佩愛戴之。一代楷模,高山仰止。

首創中國的雷達工程專業

1949年初,畢德顯擔任大連大學電信系主任。為了加強我國的國防建設,根據上級決定,他擔負了創建雷達工程專業的重任,并把它作為電信系當時的主攻方向。為此,畢德顯主持了這一專業的課程設計工作,提出了該專業的基本教學要求和所要達到的目標。那時,雷達是一門新興的技術,資料和人員缺乏。為建設這一新專業,他四方寫信聘請教員,自編自譯教材,有的課還自己登臺講授。是畢德顯最早組織編寫出中國自己的雷達工程專業的主要教材,也是畢德顯最早把自動控制技術、脈沖技術、微波技術和檢測理論等編入雷達工程專業的教學課程中。畢德顯1953年翻譯出版的蘇聯愛金堡的《天線》一書,是中國最早出版的一本天線專著,為我國天線的發展起了很大作用。大連大學電信系在新中國高等學校中第一個建立起雷達工程系,并確定了培養雷達工程師的明確目標。畢德顯是最初設計師。該專業的《微波傳輸技術》及《雷達原理》等課,當時熟悉的人不多,他就自己搜集資料,編寫教材,親自為學員講授。此外,在他的倡導下,通信工程學院自50年代始就籌備建立了雷達軍用機實驗室。通過畢德顯和其他人的共同努力,50年代初,新中國終于培養出了第一批雷達工程技術人員。這批人今天都已成為我國及軍隊雷達方面的高級技術人才,許多人為發展我國雷達技術做出了突出貢獻,有兩人已被當選為中國科學院學部委員。

畢德顯在發展我國和軍隊雷達工程方面也做了許多引路工作。如1958年在西安軍事通信工程學院時,他盡管個人政治上受壓抑,但仍然積極參與了學院承擔的氣象雷達和超遠程雷達等的研制工作。在方案論證會上,他提出了將參量放大器作為接收機前端的設計思想,以提高雷達性能。在他的指導下,學院科研組順利完成了這些研制工作。

1961年底,畢德顯任中國人民解放軍雷達工程學院副院長后,憑借自己豐富的辦學經驗,從教學計劃到教學大綱,都親自動手,并著手開設新的課程和專業,為培養高質量雷達工程技術人才嘔心瀝血。由于畢德顯在雷達技術方面的貢獻,1962年他被當選為中國電子學會雷達分會的首屆副主任委員。

精心培育通信電子技術人才

畢德顯在教育戰線上辛勤耕耘了50多個春秋。尤其是新中國成立之后,他在國防通信電子教育戰線上,培養出了大批技術人才,為軍隊的通信現代化建設做出了重要貢獻。

畢德顯在教育工作中非常強調打好基礎。他時常教育學生要重視基礎理論課,學好基礎理論課,努力使自己理論基礎牢,知識面寬,適應性強。他形象地比喻說,根深才能葉茂。因此他在大連大學及后來的張家口通信工程學院初期,就非常注重普通物理等基礎課程的講授,強調基本概念的掌握。他的講課,很富有啟發性,既傳授了知識,又指出了研究方法。1980年,72歲的畢德顯還親自帶領一個教學調查組,深入教學第一線,聽許多基礎課教員講課。他聽物理課后在與講課教員交換意見時強調:“物理是基礎,一定要教好。”當時學院正在開設一些新的專業,他說:“搞新專業,就是要盡力把最基礎的課程開出來。”電磁場理論課是工科大學電子學與通信類專業的一門重要理論基礎課,畢德顯從在大連大學電信系創建雷達工程專業時起,就十分注意設計并講授好這門課。50年代初他自編講義,親自為學院無線工程系和雷達工程系的學生講授這門課,并且每講完一次都進行修改和充實。60年代初,他在幾位一起工作的年輕教員協助下,主持編寫出《電磁場理論》一書,作為當時的西安軍事通信工程學院教材。經多年使用后,到80年代初,在電子和通信技術飛速發展的新形勢下,他又以新的內容和形式主持重新編寫了此書,把電磁場發展的基本規律闡述得更加透徹。此書1985年由電子工業出版社出版。出版后受到了使用者的歡迎。

畢德顯在教育工作中非常重視高級技術人才的培養。他一貫主張重點高等學校要有研究生的培養制度。他能及時抓住時機,在通信工程學院積極地進行各個專業的研究生培養工作。早在解放初期,他結合創建雷達工程專業,已成功地培養了一批在職的年輕教師。1956年,在黨中央提出向科學進軍口號的鼓舞下,經上級批準,畢德顯招收了第一批研究生,使通信工程學院成為在當時軍隊院校招收研究生較早的單位之一。但培養研究生的工作很快因反右派斗爭中斷了。1962年下半年,畢德顯再次負責學院研究生的培養工作。為此他積極到地方高教部門和有關大學調查學習,制定培養計劃大綱,設置課程,直至向上級部門請示報告,他都親自參加。經過近一年的準備,他于1963年9月和1964年9月招收了兩期研究生,并成功地組織了教學訓練。1965年由于“四清”運動,學院的研究生培養工作再次被迫中止。中國共產黨召開十一屆三中全會以后,畢德顯雖已年逾古稀,但他仍滿腔熱情,老當益壯,帶領一批骨干教員,第三次開展了研究生的培養工作。在他的努力下,1979年,通信工程學院又招收了研究生。后來,他又積極參與籌劃博士點建設,使學院培養高級通信電子技術人才工作邁上新的臺階。

畢德顯在教育工作中還注重跟蹤世界電子高新技術的發展來培養人才。50年代初,自動化技術在我國剛剛開始起步,他就組織人員編寫了《自動控制原理》教材,在學院開設了這門課,在我國最早把自動控制原理用于雷達裝置。40年代末晶體管在國外問世后,他于50年代初就在學院開設了“半導體物理學”新課。1956年電子計算機在我國剛開始進入研制,他就派人出去學習。50年代初期,畢德顯從國外雜志上看到幾篇有關信息論的論文,立即引起了他的注意。他預見到這門科學在未來通信和雷達中將有廣闊的應用前景。于是他邀集幾位理論基礎厚實而又有進取心的教員,組成研究班子,由他指定要看的書和資料,開始了對信息論的研究。不久就陸續在本院院報上發表了一些研究文章,并取得了初步研究成果。50—60年代,雷達信息論研究的前沿是雷達信號波形設計。美國信息論專家P.M.Woodward提出了雷達分辨力的統一理論,即利用模糊函數描述雷達信號的分辨特性、模糊度、測量精度和雜波抑制等特性。畢德顯針對當時我國雷達存在距離與速度模糊問題,研究提出了利用編碼技術來解決這一問題,并提出了幾種編碼方法。此后,為使更多的人涉足這一學科,他還開了信息論專題講座,寫了綜合評述文章,并為雷達專業學生編寫了《雷達信息論》選修教材。1965年,他在重慶倡導并主持舉行了一期全國性的信息論學習班,為信息論理論在我國通信、雷達和其它電子技術領域的應用起到了推動和促進作用。70年代初期,國際衛星通信技術的發展引起了畢德顯的密切關注。他搜集和翻譯了許多這方面的資料,為教員開設了衛星通信講座,詳細介紹了英國“天網”衛星的情況,為通信工程學院后來開設衛星通信專業打下了基礎,創造了條件。通信工程學院目前衛星通信專業有一定特色并有一批骨干教學科研力量,與畢德顯當年重視電子技術前沿的發展、辛勤培育人才是分不開的。70年代末,為適應國防現代化建設和未來反侵略戰爭的需要,畢德顯在通信工程學院領導創建了我國軍隊院校第一個指揮自動化專業。這個專業的誕生標志著軍隊已開始將通信與計算機結合在一起,軍事指揮工作開始具有運用計算機進行信息處理、數據管理和輔助決策的能力,使軍事指揮、控制和信息處理開始向現代化水平邁進。通信工程學院自1979年開始招收指揮自動化專業研究生,許多人走上工作崗位后已成為軍隊各級指揮自動化機構的骨干。

畢德顯在教育工作中十分重視培養和愛護中青年教員。1973年,一批中年教員經過“文化革命”浩劫,從“五七干校”回到學院重新執教。他考慮到他們這些年來業務荒疏,就要求他們抓緊時間學習。他給這些教員找來許多外文雜志,指定每人看兩篇文章,并親自為他們講解。經過一段時間努力,這批中年教員逐步補上和更新了正在發展的新技術理論知識。1975年,畢德顯在“文革”之前帶過的一位研究生,在北京參加衛星通信工程總體工作。一次,國外一衛星通信專家來華講學和座談。他的這位學生對這位專家提出的FDMA(頻分多址)非線性互調分析的理論產生了一些疑問,但是由于他當時剛接觸衛星通信這項工作,心里沒有底。于是他在千里之外給畢德顯老師寄去了一封求教信。10天以后,他收到了畢德顯老師寄來的航空掛號信。9頁紙上寫滿了詳盡的數學推導,既指出了國外專家的幾處關鍵性錯誤,又提出了正確的分析方法。在一年時間里,這位學生收到畢德顯老師寫來的類似信件達8封之多。

解決國防通信建設中的難題

畢德顯雖然長期工作在國防通信教育戰線上,但對軍隊整體通信建設也非常關心,為部隊通信排憂解難。

朝鮮戰爭時期,中國人民志愿軍在前線遇到了坑道通信的難題。上級要畢德顯協助解決。研究坑道下通信首先要涉及地下電波傳播問題。而當時國際上對地下無線電波的研究和應用還沒有取得突破性進展。畢德顯接受任務后一方面認真總結戰士們使用埋地天線的經驗,另一方面查資料,搞演算,從理論上進行研究探討。經過不懈努力,畢德顯終于及時地寫出了一篇“坑道天線”的專論,對坑道通信的電波傳播方式,對坑道天線的輻射機理、基本形式結構及如何架設等都作了描述,使“天線埋在地下能夠實施通信聯絡”的問題從理論上找到了答案,為抗美援朝時的野戰通信聯絡貢獻了一份力量。

1970年冬天,我國西南地區某機場要建一個雷達站,附近有一條高壓輸電線,它可能會對雷達產生干擾。為此,必須事先計算出雷達機與高壓輸電線之間的最佳無干擾距離,以便確定高壓輸電線是否需要改道,或者怎樣使改道距離最短,減少費用。機場雷達站人員帶著這個問題到重慶通信工程技術學校請教。學校有關教員找不出解決辦法。后來一位教員大膽地去請教當時還沒有“解放”的畢德顯。他聽后不顧自己的艱難處境,立即查閱資料,只用了一個上午的時間就推導出公式,估算出了雷達機與高壓線間的最佳無干擾距離,為國家節約了資金。

畢德顯還經常向上級提出一些對國防通信建設方面很有價值的建議。1978年初,畢德顯向上級建議,積極組織力量開展軍用光纖通信的研究。盡管當時有人認為軍隊使用光纖通信還是遙遠的事情,但在他的關心下,通信工程學院80年代初開始對光纖通信的研究與教學工作卻一直在加緊進行,已招收了幾屆研究生,近年來又擴大招收本科生,為軍隊的光纖通信建設不斷輸送人才。

70年代末期,在一次軍隊某項工程體制論證會上,畢德顯向上級提出,軍隊指揮自動化工程應該根據我國實際情況從易到難來搞。要首先著眼于系統的基本功能的建立,而不能盲目模仿西方,把興趣放在大屏幕顯示等的建立上。這些年來,從軍隊指揮自動化建設已走過和正在走的路來看,他的這個建議是符合我國國情的,是完全正確的。

1981年,畢德顯向總參通信部領導建議,通信技術裝備的改造與發展應特別重視微處理機的研究與應用。他提出軍隊通信院校各專業都要開微機課。實踐證明,他的這一建議又是非常正確的。

1983年,畢德顯根據科學技術迅速發展和未來反侵略戰爭的特點,向上級提出了“核戰爭條件下通信聯絡保障問題的建議”。他認為,我們應當高度重視對核戰爭條件下各種軍事通信裝備和電子設備抗毀性的研究,及早采取措施,防患于未然。

1988年底,畢德顯雖然從領導崗位上退居二線,但他仍然十分關心軍隊通信建設和通信工程學院的全面建設。他多次告誡大家“現代化是買不來的,要靠我們自己干”。他還向學院領導建議,要重視學科建設,重視教員隊伍建設,使通信工程學院為軍隊現代化建設貢獻更大的力量。

畢德顯把畢生的心血和智慧都獻給了我國及人民軍隊的教育事業和通信現代化建設事業。他的功績將永遠激勵著后人奮進。

(作者:林德喧)

簡歷

1908年12月21日 出生于山東省平陰縣。

1932年7月 畢業于燕京大學物理系本科。

1934年7月 畢業于燕京大學物理系研究生院,任燕京大學教師。

1939年9月 任昆明清華大學無線電研究所研究員。

1941年7月 美國斯坦福大學電機系碩士畢業。

1944年7月 美國加州理工學院物理系博士畢業。

1944年12月 任美國RCA公司工程師。

1947年10月 任南京中央大學物理系教授。

1949年2月 任大連大學電機系及電信系主任、教授。

1952年2月 任軍委張家口工程學校系主任。

1953年 任中國人民解放軍通信工程學院雷達系教授會主任。

1958年 任中國人民解放軍西安軍事通信工程學院雷達教授會主任。

1961年 任中國人民解放軍通信兵雷達工程學院副院長。

1963年 任中國人民解放軍通信兵工程學院副院長。

1972年 任中國人民解放軍通信工程技術學校副校長。

1978年7月—1988年底 任中國人民解放軍通信工程學院副院長。

1962年 當選為中國電子學會第一屆理事。

1978年 任ZYJWDZDK小組“DZDK和雷達技術顧問”。

1979年 當選為中國電子學會第二屆理事。

1980年 當選為中國科學院技術科學部委員。

1983年 任中國人民解放軍總參通信部科學技術委員會副主任。

1959年4月 第二屆全國人民代表大會代表。

1964年12月 第三屆全國人民代表大會代表。

1978年3月 第五屆全國政協委員。

1983年3月 第六屆全國政協委員。

主要論著

1 T.H.Piand C.Y.Chao.On the Positively Charged Particles Accompanying the Beta-Rays of p32.PHYSICAL REVIEW,1947,Vol.72:639.

2 畢德顯、葉根函、蔣同澤譯,A.Z.愛金堡著.天線.北京:人民郵電出版社,1953

3 畢德顯.信息論基礎.張家口:通信工程學院,1954.

4 畢德顯.脈沖技術.張家口:通信工程學院,1955.

5 畢德顯.天線饋電設備.西安:西安軍事電信工程學院,1958.

6 畢德顯、保錚、蔡希堯譯,A.Z.愛金堡著.《超高頻天線》.北京:人民郵電出版社,1961.

7 畢德顯.《電磁場理論》.北京:電子工業出版社,1985.

來源:http://bbs.710071.cn/redirect.php?tid=126&goto=lastpost#lastpost